2025年4月23日,神舟二十号载人飞行任务新闻发布会披露载人登月任务的三大关键试验——火箭系留点火、飞船动压逃逸与着陆器综合测试。这些看似晦涩的名词背后,其实共同指向一个核心命题:如何在极端环境下确保航天员的生命安全。

围绕这一命题,我国新一代载人飞船“梦舟”于2025年6月17日顺利完成零高度逃逸飞行试验;而早在2018年,系统化的气囊缓冲试验便已启动。多阶段的持续验证不仅积累了关键数据,也为缓冲技术的优化与设计提供了坚实支撑。

新一代载人飞船试验船气囊缓冲技术试验现场

来源:网络公开渠道

01 为什么要做着陆缓冲技术试验?载人航天安全返回的生命保障

在载人航天任务的飞行程序中,着陆缓冲技术试验是筑牢航天员生命安全的“最后一道堡垒”,更是定义任务成败的核心标尺。回溯航天史,着陆缓冲技术一直是载人飞船的核心关键技术之一,甚至能直接影响飞船构型方案乃至着陆场选址等大系统方案。完美的升空值得喝彩,但安全的返回才是真正的成功。着陆缓冲技术,是载人航天从“出发”到“回家”的必守底线。

当载人飞船结束太空旅程,开始返回地球时,它将经历一场与速度的终极较量。返回舱以数千米每秒的高速进入大气层,经历与大气的剧烈摩擦后,虽然降落伞系统能够将速度降至每秒6-8米,但这仍然是一个危险的速度——若直接触地,瞬时冲击力将突破60G,相当于自身重量的60倍。没有缓冲的返回,就像没有任何保护措施的高空坠落。

正是在这千钧一发之际,着陆缓冲技术上演着载人航天史上最动人的“温柔奇迹”。着陆缓冲需在0.1秒级的“毫秒窗口”内将巨大的冲击转化为安全的拥抱。以中国神舟飞船为例,返回舱在距离地面约1米时,四台反推发动机瞬间产生12吨的向上推力,将着陆速度从每秒8米骤降至每秒2米以内。这最后一托,托起的是生命,更是未来。

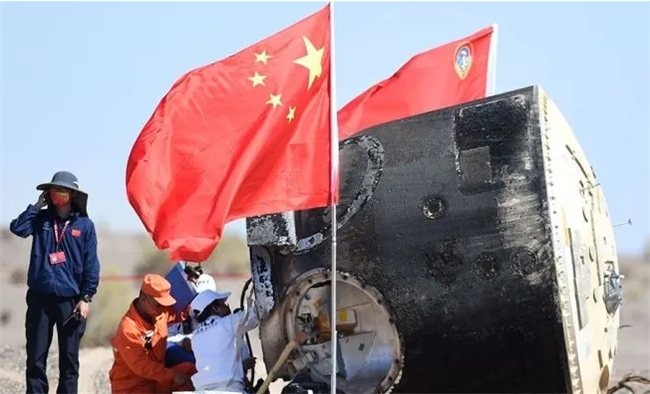

神舟飞船返回舱着陆现场

来源:网络公开渠道

北京穿越者载人航天科技有限公司(以下简称:穿越者)以人为本,以用户体验为中心,通过无数次仿真模拟与一系列试验,不断迭代和优化着陆缓冲技术方案。着陆缓冲技术试验是不可或缺的“安全背书”,确保每次太空之旅都能以“云感降落”圆满收官。

02 为何需要“温柔”落地?载人与不载人的本质区别

载人航天的核心逻辑,始终围绕“生命至上”展开——这也决定了载人航天器与非载人航天器在设计底层存在根本差异:非载人航天器关注的是设备能否保持功能完好,而载人航天器面对的,则是一个在生理与心理层面均极其脆弱的人体系统。

对于非载人航天器而言,着陆的逻辑是“任务完成”。返回式卫星或无人探测器的触地速度可达10–14米/秒,瞬时冲击可超过60G,只要保证核心设备没有完全损毁,就算实现了目标。其极限仅受材料或结构承载能力约束,不涉及主观体验。

而人类的耐受性则更为复杂。除了骨骼、脏器等对过载、振动和噪声的物理阈值外,还存在心理与感知层面的边界:恐惧、眩晕及剧烈不适同样会影响任务安全与完成度。换言之,人体既需跨越“生理及格线”,也需满足“心理舒适度”。在冲击过载方面,安全上限通常需控制在20G以下,理想状态更低至10G以下。一旦超越阈值,风险不仅在于伤害身体,还可能瞬间削弱操作能力与判断力。

神舟飞船返回舱着陆

来源:网络公开渠道

这种对生命的极致呵护,注定只有专业的载人飞船团队才能胜任。唯有长期深耕载人航天、积累海量试验数据与实操经验的团队,才能精准把控“人体耐受参数”与“缓冲技术”的匹配度——既理解航天工程的硬核逻辑,更洞悉生命安全的柔性需求。

作为国内唯一具备商业载人航天全链路研制、开发与运营能力,并获批首个国家级亚轨道商业载人项目立项的企业,“穿越者”的目标不仅是守住安全底线,更在此基础上不断提升舒适性,让飞行体验从“可生存”迈向“可安心”。

从参数建模到试验验证,从技术创新到安全把控,穿越者始终致力于实现载人返回的“云感降落”。这不仅体现了我们对载人航天人因工程体系的深度理解,也彰显了商业载人航天“更安全、更舒适”的核心竞争力与工程哲学。

03 主流着陆缓冲技术:安全返回的科技博弈

目前,着陆缓冲技术形成了三大主流技术路线——反推发动机、气囊与海上溅落。它们因各自的技术特性而适配不同任务场景,却无一例外地汇聚于同一个核心目标:实现飞船的安全与平稳着陆。

反推发动机——神舟飞船、龙飞船(早期)

核心原理是通过发动机瞬时点火产生向上冲量,实现“贴地减速”。我国“神舟”系列飞船采用固体发动机反推的缓冲着陆方式,4台固体发动机在高度约1米处反推点火,将飞船速度减小到1m/s附近。

神舟飞船反推着陆方式

来源:网络公开渠道

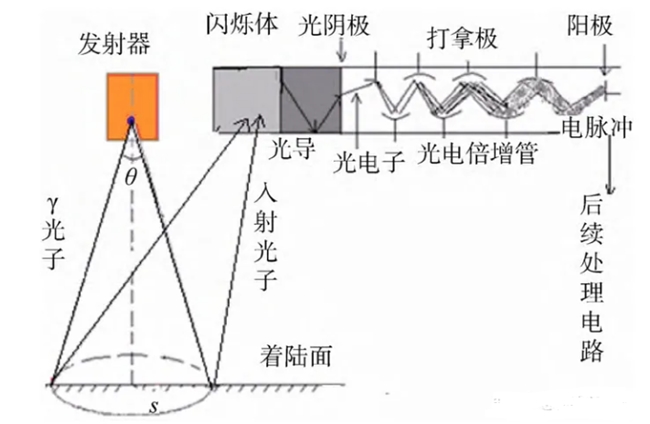

这种方案着陆冲击较大,触地瞬间可能造成结构永久变形,因此反推发动机通常只能一次性使用,难以重复执行任务;系统还需配合含放射性物质的γ源高度计进行精密测高,存在一定安全风险;此外,对水平速度适应能力有限,若速度过高,返回舱容易倾斜或翻倒,影响着陆稳定性与安全

龙飞船设计早期的反推发动机减速方案

来源:网络公开渠道

SpaceX公司的龙飞船在研制初期采用了发动机反推的低空减速方案,替代无法重复使用的降落伞方案,由于技术成熟度不高,且需要搭配采用着陆腿作为触地缓冲方案,需要在防热大底上开口,系统复杂,可靠性难以保证,该方案被NASA否决。

气囊——我国新一代载人飞船、美国“猎户座”飞船、波音公司CST-100飞船

我国新一代载人飞船、美国“猎户座”飞船(前期方案之一)、波音公司CST-100飞船等均采用了气囊着陆缓冲方式。这一方式着陆过程冲击过载相对较小;在一定初始水平速度范围内可保证飞船在着陆过程中保持竖直向上的姿态而不侧翻;可同时适应海上与陆地着陆。然而,气囊系统也存在设计较为复杂、结构质量较大等显著缺点,在一定程度上增加了系统整体负担。

我国新一代载人飞船气囊着陆方式

来源:网络公开渠道

美国波音公司CST-100飞船气囊着陆缓冲试验

来源:网络公开渠道

海上溅落——美国“猎户座”飞船、SpaceX龙飞船

美国“猎户座”飞船、SpaceX公司“龙”飞船采用了海上溅落、着水缓冲的方式。其基本原理是通过返回器与海水的相互作用,将高速下落过程中积累的动能逐步消散。猎户座飞船返回舱采用钝头设计,溅落时舱体与海面接触,配合舱底的蜂窝状缓冲结构,将冲击过载控制在4G以内。同时,返回舱内置4个可充气浮力舱,溅落后10秒内自动展开,确保舱体不沉、姿态稳定。这种技术无需复杂的陆地着陆场建设,但依赖海上回收团队(需直升机、回收船协同),且受海洋天气影响较大。

美国“猎户座”水上着陆方式

来源:网络公开渠道

美国“猎户座”水上着陆测试

来源:网络公开渠道

“没有最优技术,只有最适配的方案”,三大技术均经实践验证成熟,选择更多在于任务属性的平衡。穿越者坚持以人为本,以用户体验为中心的设计原则,跳出技术路线局限,聚焦太空游客的安全与舒适体验,探索打造“云感降落”载人飞船,正是在成熟技术基础上的升级——不为适配设备,只为适配每一位乘客对“云朵托举般轻柔触地”的期待。

04 穿越者:打造“云感降落”载人飞船

作为国内首家商业载人航天科技企业,穿越者站在国家30余年100%成功的载人航天工程体系基础上,融合国内外优秀设计理念,创新性提出“云感降落”技术理念,计划在今年下半年开展国内商业航天首个全尺寸载人飞船着陆缓冲关键技术验证试验。

这一试验是一次贯穿单机、部组件、子系统、分系统、系统级的全链路原理性验证。每一步都建立了全新的技术供应链和验证方法。试验本身远非一次简单的“撞击模拟”,而是一套自单元至系统、逐层递进的完整体系验证,每一步都考验技术与安全的极限。

“我们追求的不仅是物理安全,更是超越感官的舒适体验。”穿越者创始人雷诗情的这句话,精准指出“云感降落”的核心逻辑——不止是技术方案,更是对安全返回体验的重构,旨在让返回从“被动耐受”变为“主动享受”。今年5月,穿越者完成了载人飞船着陆缓冲技术关键产品摸底测试,为全尺寸着陆缓冲技术试验提供了坚实的技术支撑。此次试验,是“云感降落”技术从理论走向工程应用的必经节点。其核心价值在于获取真实、关键的试验数据,用于验证并优化设计模型。这将为穿越者构建高可靠性的载人返回技术体系奠定下一块基石,是公司稳步迈向商业载人航天目标的重要一步。

穿越者壹号(CYZ1)飞船地面着陆反推电磁阀试验

正如航天史上那句名言:“个人的一小步,人类的一大步”,如今穿越者正为每个人的“太空一大步”,打磨安全舒适回归的“一小步”。随着试验日临近,我们将共同见证这一时刻,为每个人的太空梦想筑起最后一道“云般轻柔”的安全屏障。